電磁プローブによる原子核研究

我々は高エネルギー(数十~数百MeV)電子ビームを用いた電子散乱という手法による原子核の構造研究を進めています。特にこれまで不可能とされてきた陽子と中性子数のバランスの崩れた不安定な原子核を対象とした電子散乱の実現を目指しています。

電子と原子核の間に働く相互作用は量子電磁気学で記述され、理論的に非常に高い精度での反応計算が可能です。これにより電子散乱は、強い相互作用が支配する原子核構造を曖昧さなく決定するための、とても信頼性の高い強力なプローブとなります。 電子散乱はすでに50年以上に渡って原子核構造の研究に用いられてきた、いわば古典的な手法ですが、我々の開発する加速器技術、イオン輸送・捕獲技術と組み合わせることで、これまで不可能とされてきた標的を対象とした全く新しい研究が可能になります。

電子・不安定核弾性散乱 — SCRIT —

上に述べたように、これまでは主に安定な原子核を対象に電子散乱実験が行われ、今日の教科書に載っているような原子核の基本的な性質が解明されてきました。一方で、近年の加速器技術の発展に伴い、陽子数と中性子数のバランスが崩れたような寿命の短い不安定原子核(RI)を対象とした研究が世界中で行われています。このような原子核は我々の身の回りには存在しませんが、例えば中性子星内部や超新星爆発・中性子星合体といった宇宙における極限環境下においては大きな役割を担うと考えられています。しかし、寿命の短い不安定原子核は、生成するのも収集するのも大変難しく、せっかく集めても崩壊によって失われてしまうため、電子散乱の標的とするのは実質上不可能とされてきました。

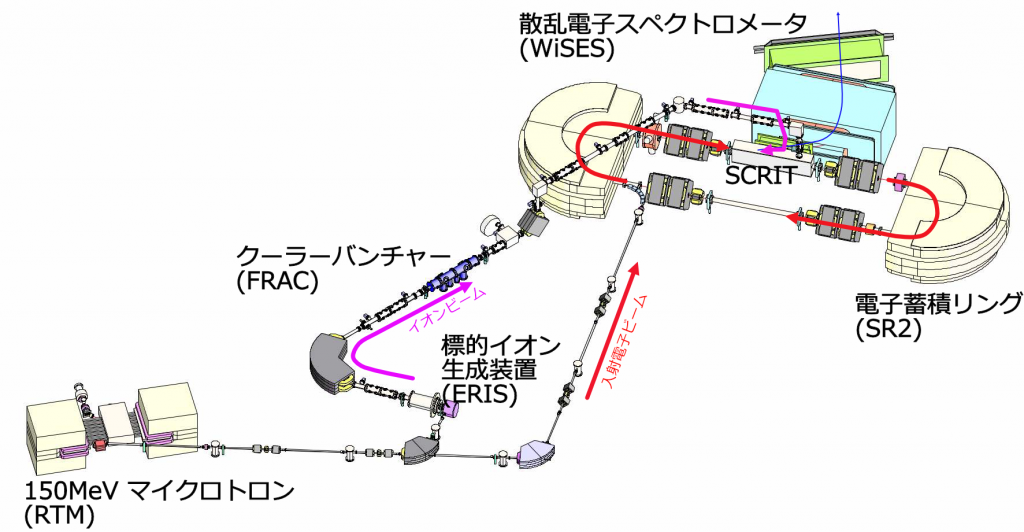

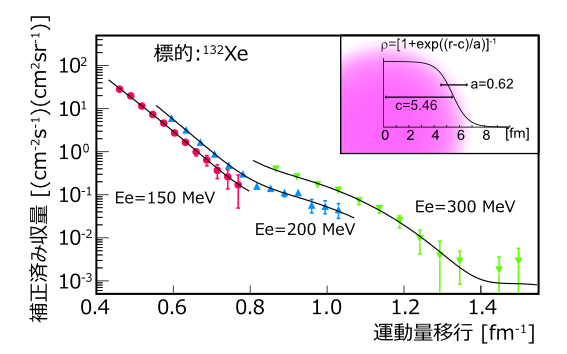

このような状況を打開すべく、我々はSCRIT(Self Confining RI Ion Target:自己閉じ込め型不安定核標的)を開発しました[1]。これは標的イオンの軌道とエネルギーを精密にコントロールすることで、電子ビーム自身の作り出す電場によって電子ビーム上に標的イオンを捕獲し、効率よく散乱事象を起こすことのできる装置です。図1は理化学研究所に建設したSCRIT電子散乱施設の外観図です。既に安定核(132Xe)を用いた実証実験を行っており、わずか108個の標的をSCRIT装置に入れることで必要なルミノシティ(電子ビームと標的の重なり具合を表す量)を達成し、原子核電荷分布を求めることに成功しました[2]。標的生成と輸送効率の改善の結果、2022年には世界初のオンライン生成したRIを用いた電子・不安定核散乱実験の実現に成功しました。この成果はPhysica Review Letter誌で公開され[3]、理化学研究所、京都大学、東北大学、立教大学にてプレスリリース発表をしました(こちら)。

超前方電子散乱による光核反応測定 — KSR —

電磁相互作用による原子核研究の中でも、高エネルギー光子(ガンマ線)を用いた光吸収反応は外場に対する原子核の最も基本的な応答であり、原子核の基底状態や励起状態に関する様々な情報を我々にもたらします。安定な原子核に対しては様々なエネルギーの電子ビームやガンマ線を用いた測定がなされており、特に10-30 MeVの領域において双極子巨大共鳴と呼ばれる集団運動が知られています。

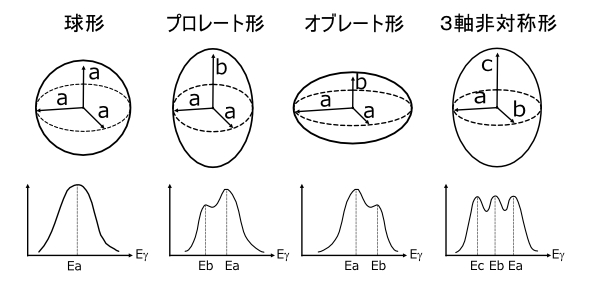

巨大共鳴領域の光吸収断面積のエネルギー依存性は、原子核基底状態の形状が強く反映されます(図4)。安定核では球形やプロレート形が多く、オブレート形が存在することも知られていますが、3軸変形基底状態はいまだ発見されておらず、そもそも確認方法も確立していません。不安定核領域では我々が安定核研究から築き上げた常識は通用せず、そのような形状も存在するのではないかと言われています。我々が開発したSCRIT法と超前方散乱電子測定を組み合わせることで、不安定核を標的とした光核反応の研究が初めて可能になり、3軸変形核の存在を明瞭に示すことができると期待されます。

現在は、我々が所有する電子蓄積リング(KSR)を再稼働し、新型SCRIT法、不安定核生成・輸送システムなどの開発を行っています。

陽子半径精密測定 — ULQ2 —

原子核の構成要素である陽子(=水素の原子核)の性質は素粒子・原子核研究において基本的かつ重要な研究対象です。ULQ2実験は、この陽子の電荷分布というごくごく基本的な物理量を、これまで測定されたことのなかった方法で測定します。

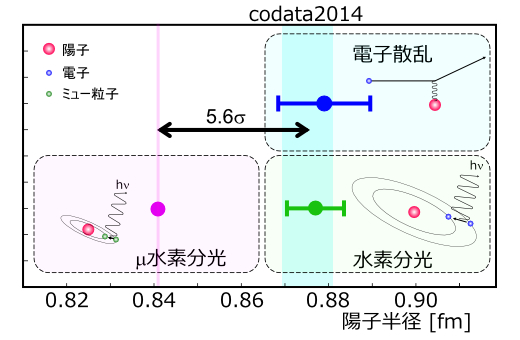

1950年代にR. Hofstadterらによる高エネルギー電子散乱実験によって陽子は素粒子ではなく内部構造を持つことが示され(現在では3つのクォークu,u,dで構成されていることが分かっている)、近年では核子スピンの起源の解明など詳細な内部構造の研究が盛んに行われています。ところが、その陽子全体の電荷分布について、電子散乱(1950年~)や水素分光実験(1970年~)で得られた値(0.8775+-0.0051 fm codata2010[4])に対してμ水素分光という新しい手法では4%も異なる値(0.84087+-0.0039 fm[5])を与えることが判明し、世界中で実験的・理論的な追試が行われています。

我々は、これまでデータの存在しなかった極低運動量移行領域における電子散乱測定が陽子電荷半径の決定に極めて重要であることに気づき、東北大学電子光理学研究センターの低エネルギー電子加速器(60MeV LINAC)を用いた電子散乱実験を進めています。2022年度中にスペクトロメータの建設とコミッショニングを完了し、2023年度から陽子半径決定のためのデータ収集を開始しました。

- M. Wakasugi et al., Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 164801.

- K. Tsukada et al., Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 262501.

- K. Tsukada et al, Phys. Rev. Lett. 131 (2023) 092502

- P. J. Mohr, B. N. Taylor, and D. B. Newell, Rev. Mod. Phys. 84(4) (2012) 1527-1605.

- R. Pohl et al., Nature 466 (2010) 213.